3日坊主にならない為に!【習慣化のコツを教えます。】

こんにちは!伊勢崎てらい整骨院グループです!

当院では根本改善を目指す為に治療以外にも

身体の使い方のコツやストレッチ・トレーニングを指導させて頂いております!

そんな中で多くの方から出てくるワードは

「やらないといけないのに、やろうと思っても続かないんだよね。」

「ついつい忘れちゃうんだよね。」のような声です!この2つは物凄く多いです!

これを聞いて「うんうん、分かる!」と共感する人も多いかと思います!

なぜそのような現象が起きてしまうのか、どうしたら続くようになるのか

それを今回はお話しさせていただきます。

分かりやすいように重要なテクニックを先に述べると

①マジックナンバー【4】

②if-thenプランニング

この2つが大事になります!私も日々意識している2つになります!

マジックナンバー【4】とは?

【4】という数字が習慣化への近道になります!

それは「週4回以上行えば、習慣化に繋がりやすい」ということ!

よく週2から少しずつ始めて….など聞きますが続かないことが判明しております。

そして6週間が分技点になっています!

最初はやる気に満ち溢れ週2週3でも続きますが

6週目を境に週4で続ける人はその後も続けることができますが

週2、3で続ける人は少しずつ脱落していくというエビデンスが出ております!

そして8週間続けることによって習慣化が身に付いていきます!

週4回と聞いて多いよと思うかもしれませんが

1回の量を少なめに設定することがコツになります。

ウォーキングを例にすると

1時間〜1時間30分のウォーキングを週2回ではなく

10〜30分のウォーキングを週4回など1つのハードルを下げてやることがコツです!!

以上のことをまとめると

週4回のペースで8週間続けることを意識すると習慣化しやすいです!

if-thenプランニングとは?

それは【もし、Aが発生したら、Bをやる。】です!

初めて聞く人も多いかと思いますが、

日常にルーティンがある方・習慣化が得意な方は自然としている方がいるかと思います!

例えると

「朝起きたら、外へ出てウォーキングする。」

「仕事が終わったらジムへ行く。」

「水曜日になったらランニングを5キロする。」

「お風呂から出たら10分ストレッチする。」

など何かをした後に何かをするとあらかじめ決めておくことです。

このif-thenプランニングは

いつ・どこで・なにを・どのようなことをするのか具体的に決めることができ

曖昧に終わることを防ぐ科学的に実証されているテクニックですのでお勧めです!

以上、

「if-thenプランニングを取り入れ、週4回ペースを8週間続ける」を

ぜひ生活に取り入れて健康づくりへの第一歩を踏んでみてください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

症状でお困りの方

お気軽に伊勢崎てらい整骨院へお越しください!!!

伊勢崎てらい整骨院HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院交通事故HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院Instagramアカウント ☜Click

住所 群馬県伊勢崎市宮子町3414-6 TEL 0270-22-0155

群馬県伊勢崎市宮前町174 TEL 0270-61-5580

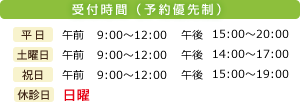

診療時間

月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~20:00

(交通事故治療の方は月~金は21時まで受付可能)

土 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00

※2022年より祝日診療始まりました。

午前9:00〜12:00 午後15:00〜19:00

投稿日:

2022/04/13

コロナに負けない身体! 〜免疫力アップの4か条〜

こんにちは!伊勢崎てらい整骨院グループです。

蔓延防止措置も解除されましたが、コロナ禍も落ち着いたとは言えない状態が続いています。

そこで今回は体の免疫力についてお話ししたいと思います。

そもそも免疫力とは??

免疫力をよく耳にしますが、そもそも免疫力とはどういう事なのでしょうか?

免疫力とは、細菌やウイルスなどの病原体やがんから、体を守る防御能力のことを言います。 私たちの周りには、目には見えない細菌やウイルスが多数存在し、これらが体内に入ってくることで風邪などの感染症にかかり、体調が悪くなると考えられています。 病原体の感染から体を守る仕組みが「免疫」です。

4つの生活習慣を見直して免疫力をアップしよう!!!

適度な運動

運動をすると、体が温まり血流が促進されるため、血液に含まれる免疫細胞が活性化されて免疫力アップにつながります。また、ストレスは免疫力の低下につながります。このストレスは物理的なものもあり、運動をすればするほど免疫力がアップするというわけではありません。むしろ激しい運動を行うことによって、コルチゾールやカテコールアミンと呼ばれる免疫抑制作用のあるストレスホルモンが分泌されるため、免疫力の低下につながってしまいます。

そのため、ウォーキング、縄跳び、軽い筋トレ、ストレッチやヨガなど、日常的に無理なく、ご自身がストレス解消になると感じる運動を心がけましょう。

体を温める

体が冷えると血管が収縮して血液の流れが悪くなります。そのため免疫細部の働きが悪くなる為免疫力の低下につながります。

免疫細胞が正常に機能する体温は36.5℃と言われており、そこから体温が1℃上がると、免疫力も5~6倍に向上だれると言われています。

風邪をひいて熱が出るのも体温を上げて免疫細胞を活性化させ、抗原体と戦っているからと言われています。

日常的にも体温を下げないように、運動やお風呂に浸かる習慣をつけましょう。

食生活を整える

腸内には、免疫細胞の60~70%が集中していると言われており、免疫細胞の働きをサポートする有用菌(いわゆる善玉菌)も存在しています。そのため、暴飲暴食・偏った食事などの食生活の乱れによって有用菌が減ると、腸内環境が悪化し免疫力の低下につながります。

暴飲暴食避け、バランスの良い食事を心がけましょう!

規則正しい睡眠

人間の体は、寝ている間に体に溜まった疲れやストレスを取り除き、傷ついた細胞を修復しています。睡眠時間が十分に取れていないと、免疫細胞を回復させることができず、免疫力が低下してしまいます。

免疫細胞をしっかりと機能させ、ストレスや体の疲れを解消するためにも、寝る前にはカフェインやアルコールを摂取しない、8時間以上の睡眠時間を確保する、規則正しい起床・就寝時間を設定するなど、質の良い睡眠を心がけることが大切です。

皆様も4つの生活習慣を見直して免疫力アップしましょう!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

症状でお困りの方

お気軽に伊勢崎てらい整骨院へお越しください!!

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

伊勢崎てらい整骨院HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院交通事故HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院Instagramアカウント ☜Click

住所 群馬県伊勢崎市宮子町3414-6 TEL 0270-22-0155

群馬県伊勢崎市宮前町174 TEL 0270-61-5580

診療時間

月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~20:00

(交通事故治療の方は月~金は21時まで受付可能)

土 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00

投稿日:

2022/03/30

腰が痛いときの寝る姿勢教えます!!

こんにちは!伊勢崎てらい整骨院グループです!

腰痛が辛い時には、痛くて寝付くのにも苦労しますよね。

仰向けがいいのか、横向きがいいのか、はたまたうつ伏せがいいのか…

そんな疑問について書いていこうと思います。

腰痛のときのおすすめの寝方

当院では腰痛時の寝方として【横向き】をオススメしています。ただ、どうしても横向きだと寝れない場合には仰向けで。

うつ伏せで寝るのは腰部の緊張が強く負担が大きいため避けましょう。

横向きで寝る時の注意点

横向きで寝る場合の注意点としては、枕の高さです。背骨が真っ直ぐになるように、頭の位置が下がりすぎたり高すぎたりしないようタオル等で調整しても良さそうです。

左右どちらかが痛い場合には、痛い方を上にして寝ると良いでしょう。

また、寝過ぎにも注意が必要です。同じ姿勢が長時間にわたって続くことによる筋肉の緊張が腰痛にとって良くないからです。

そのため寝返りをこまめにとったほうが良いと考えられます。柔らか過ぎるマットレスだと自然な寝返りの妨げになる可能性もありますので注意しましょう。

伊勢崎てらい整骨院グループでは腰痛に対する根本治療を行っております。お気軽にご相談下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

症状でお困りの方

お気軽に伊勢崎てらい整骨院へお越しください!!!

伊勢崎てらい整骨院HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院交通事故HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院Instagramアカウント ☜Click

住所 群馬県伊勢崎市宮子町3414-6 TEL 0270-22-0155

群馬県伊勢崎市宮前町174 TEL 0270-61-5580

診療時間

月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~20:00

(交通事故治療の方は月~金は21時まで受付可能)

土 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00

投稿日:

2022/03/25

妊娠中や出産後に多い尿漏れについて①〜原因は何??〜

こんにちは!伊勢崎てらい整骨院グループです。

当院で産後骨盤矯正で来院されるお母さんの中でも、「出産してから尿漏れをまたにすることがある」「咳やくしゃみをした時に尿漏れがある」などの相談を受けることがあります。

なかなか周りには相談しにくい内容でもありますが、すごく大事な筋肉の緩みや衰退によっておこってしまうことなのです。

尿漏れについては3部に分けてご紹介していきます。

2月23日(水)尿もれの原因!なぜ妊娠中や産後に起こるのか?

5月18日(水)なぜ妊娠中や産後に起こるのか?どうすれば治るのか!予防について

今回は妊娠中や出産後に多い尿漏れの原因についてお話ししていきます!

尿漏れの原因は?

妊娠中や出産後の尿漏れの原因のひとつは、筋肉にあります!

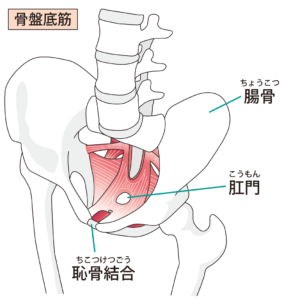

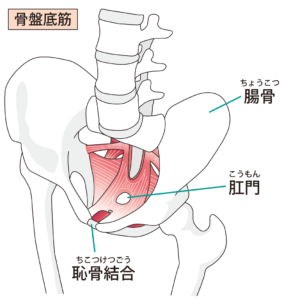

その筋肉とは、排尿や排便のコントロールの役割を持つ「骨盤底筋」です。

骨盤底筋は排尿のコントロールだけではなく、骨盤内臓器を下から支えていたり、骨盤や腰椎などの安定性を保つための深層筋(インナーマッスル)です!

色々な役割があってすごい筋肉なんです!

この骨盤底筋の機能が落ちてしまう事によって、尿漏れが起きてしまいます。

そして先程、骨盤底筋は排尿のコントロールだけではなく、姿勢を保ための筋肉ともお伝えしました!

ということは、骨盤底筋の機能が落ちることで、

尿漏れ+姿勢不良に陥っている可能性も高くなります!

末恐ろしい、、、。

では、なぜ産後のお母さんがこの骨盤底筋の機能が落ちてしまうのでしょうか?

また後ほど、投稿します!

===========================================

日常生活でも負担がかかっているので骨格矯正はとても大事です。骨格を矯正することで本来の関節の動きを取り戻して土台をしっかりすることによって日常生活での負担は減ります。

このように患者様の状態に応じて治療と日常生活のアドバイスもしていきますので

交通事故でお困りの方、整形外科と併用を考えている方

まず伊勢崎てらい整骨院へお越しください!

===========================================

伊勢崎てらい整骨院 HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院 交通事故HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院 Instagramアカウント ☜Click

伊勢崎てらい整骨院 LINE ☜Click

伊勢崎てらい整骨院 Facebook ☜Click

===========================================

住所 群馬県伊勢崎市宮子町3414-6 TEL 0270-22-0155

群馬県伊勢崎市宮前町174 TEL 0270-61-5580

診療時間

月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~20:00

(交通事故治療の方は月~金は21時まで受付可能)

土 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00

投稿日:

2022/02/25

自分の身体にあってるもの使ってます?

こんにちは!伊勢崎てらい整骨院グループです!

腰痛や骨盤の歪みに対して、良い座り方というのは以前のブログでご紹介していると思います。

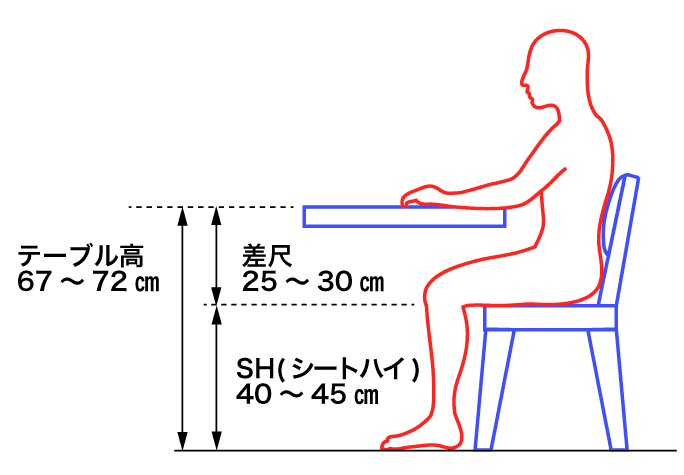

今回は、良い座り方を実践していただく為に、それぞれの方に合った机や椅子の高さをご紹介させていただきます。

来月には新生活の準備をされる方もいらっしゃると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

お家でリラックスされる際や、お仕事で長時間デスクワークをする際など、ご自身の身体に合った椅子、机を使うことで身体への負担が減り、姿勢の改善にも役立つかもしれません。

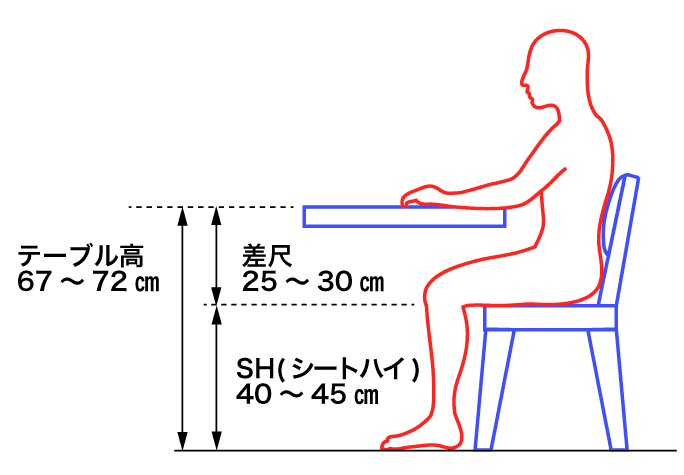

机、椅子の高さの計算方法

・椅子の高さ…床から座面までの高さ。身長÷4で求められます。

・差尺…机の高さから座面の高さを引いた値。身長÷6で求められます。

・机の高さ…床から天板までの高さ。椅子の高さ+差尺で求められます。

身長ごとの高さ

○150cm

・椅子…約38cm

・机…約63cm

○160cm

・椅子…約40cm

・机…約67cm

○170cm

・椅子…約43cm

・机…約71cm

○180cm

・椅子…約45cm

・机…約75cm

※上記の計算方法を元に求めた値となります。目安とお考え下さい。

生活を見直すことにより、身体の痛みがでにくくなることもありますので、この機会に見直してみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

症状でお困りの方

お気軽に伊勢崎てらい整骨院へお越しください!!!

伊勢崎てらい整骨院HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院交通事故HP ☜Click

伊勢崎てらい整骨院Instagramアカウント ☜Click

住所 群馬県伊勢崎市宮子町3414-6 TEL 0270-22-0155

群馬県伊勢崎市宮前町174 TEL 0270-61-5580

診療時間

月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~20:00

(交通事故治療の方は月~金は21時まで受付可能)

土 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00

投稿日:

2022/02/09

伊勢崎市の伊勢崎てらい整骨院グループ ご案内

: Use of undefined constant blog - assumed 'blog' (this will throw an Error in a future version of PHP) in